Задержки на

трамвайной стрелке

А.А. Кустенко

Описаны

основные способы переключения трамвайной стрелки и определятся их эффективность на основании предложенной

методики с использованием критерия их надежности.

Задача стрелки – изменять направление следования

трамвайных поездов. Достигается это благодаря использованию специальных парных

клиньев – перьев стрелки, которые отжимают реборды колес и направляют их в

нужном направлении.

Стрелку можно переводить как вручную

так и с использованием специальных устройств обеспечивающих автоматическое переключение

стрелок. Ручной перевод стрелки – тяжелый, малопроизводительный и при

интенсивном уличном движении до некоторой степени опасный труд. Сейчас повсеместно

перевод стрелок выполняется автоматически.

Автоматическая стрелка, получившая распространения в

странах бывшего СССР, имеет электрифицированную систему управления с

электромагнитным приводом, которая работает следующим образом.

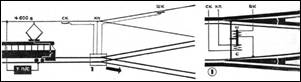

Если трамваю надо проследовать направо, то водитель

проводит его под сериесными воздушными контактами

накатом, с выключенными двигателями. Поэтому стрелка остаётся в правом

положении, так как сериесная цепь оказывается

разомкнутой (рис. 1).

Рис. 1.

Работа стрелки при повороте трамвая направо

Если трамваю надо повернуть налево, то водитель с помощью

контроллера включает двигатели. Когда поезд проходит под сериесными

контактами с включенными двигателями, возникает электрическая цепь: контактный

провод – сериесный электропривод – сериесные воздушные контакты – двигатели вагона – рельсы –

тяговая подстанция . При этом сериесный

соленоидный привод втягивает сердечник и переводит

стрелку для левого направления движения (рис. 2).

Рис. 2.

Работа стрелки при повороте трамвая налево

Таким образом, контроллер трамвайного поезда и служит

рубильником, замыкающим сериесную электрическую цепь

стрелки.

Недостатками данного способа являются:

–

наличие воздушных контактов, требующих обслуживания, связанного с работой на

высоте и в зоне высокого напряжения;

–

необходимость повышенного внимания водителя в зоне стрелочного перевода.

На сегодняшний день разработаны более совершенные системы

автоматического переключения стрелки с дистанционным управлением. Во многих странах используется устройство для приведения в

действие трамвайной стрелки с поезда, выпускаемое немецкой фирмой "Ханнинг & Каль" (Banning & Kahl). В свою

очередь, российскими учеными были разработаны схемы дистанционного управления

трамвайной стрелкой, использующие датчики, расположенные перед

и позади переводимой стрелки, которые принимают сигналы с поезда и приводят в

действие стрелку. В качестве источника сигнала могут выступать:

–

полуавтоматические – отдельно смонтированное на трамвае устройство, требующее

внимания со стороны водителя при приближении к трамвайной стрелке;

– автоматические – встроенные в трамвайную электрическую систему

и связанные с сигналами поворота трамвая [4];

–

автоматические – встроенные в трамвайную электрическую систему и работающие

независимо от трамвая на заданной программе, обеспечивающие перевод стрелки по

номеру маршрута трамвая [5].

Применяемые в этих устройствах датчики отличаются универсальностью

и могут быть использованы, например, для управление

трамвайным движением связывая датчики со светофорами.

Для определения эффективности различных способов переключения

трамвайной стрелки можно использовать следующую методику

основанную на определении потерь[1]:

Задержки на стрелочных развязках. Вероятность

подобного рода задержек состоит из:

–

вероятности необходимости перевода стрелок;

–

вероятность необходимости перевода стрелок вручную.

Стрелочная развязка обеспечивает разделение одного трамвайного

потока на два, отсюда интенсивность движения трамваев можно записать как:

![]()

где

![]() и

и ![]() – среднесуточная

интенсивность трамвайных поворотных потоков в одном и в другом направлении, тр/с

– среднесуточная

интенсивность трамвайных поворотных потоков в одном и в другом направлении, тр/с

При этом ![]()

![]()

Количества переведенных стрелок в час определяется по

формуле:

![]()

Вероятность необходимости перевода стрелок в ручную

зависит от технического состояния стрелочной развязки и определяется отношение

количества перевода стрелок в ручную к общему количеству

пройденных трамваев:

![]()

где![]() – количество раз автоматически переведенных стрелок в

час, ед ;

– количество раз автоматически переведенных стрелок в

час, ед ; ![]() – общее

количество раз переведенных стрелок в час, ед,

– общее

количество раз переведенных стрелок в час, ед,

Данные по количеству переведенных стрелок определяются

экспериментальным путем для каждой конкретной стрелочной развязки.

Суммарную задержку в час на стрелочной развязке (D) для перевода стрелок

определяется следующим образом:

1. Если трамвай после переключения стрелки успевает

пройти на разрешенный сигнал светофора:

При этом соблюдается следующее условие:

![]() ,с

,с

где

![]() – время прибытия

трамвая к стоп линии относительно включения разрешающего сигнала светофора, с:

– время прибытия

трамвая к стоп линии относительно включения разрешающего сигнала светофора, с:

![]() , с

, с

где![]() – время запрещенного движения в цикле, с;

– время запрещенного движения в цикле, с; ![]() – время светофорного

цикла, с;

– время светофорного

цикла, с; ![]() – время

затраченное водителем на перевод стрелки в ручную, с;

– время

затраченное водителем на перевод стрелки в ручную, с;

Данное время находится экспериментальным путем и

зависит от водителя трамвая и складывающейся дорожной ситуации. Среднее время по

экспериментальным замерам ![]() = 15 с.

= 15 с.

![]() – время разрешенного движения в цикле, с;

– время разрешенного движения в цикле, с;

![]() , с

, с

2. Если трамвай после переключения стрелки

задерживается на запрещенный сигнал светофора: При этом соблюдается следующее

условие:

![]() ,с

,с

![]() , с

, с

где![]() – доля зеленого сигнала в цикле:

– доля зеленого сигнала в цикле:

![]()

Расчет

годовых экономических потерь производится по формуле [1]:

![]() , у.е./год;

, у.е./год;

где![]() – экономический коэффициент приведения;

– экономический коэффициент приведения; ![]() – годовой фонд

времени,

– годовой фонд

времени, ![]() =7200 ч/год;

=7200 ч/год; ![]() – цена задержки,

– цена задержки,

![]() =3 у.е./ч.[1];

=3 у.е./ч.[1];

![]() – коэффициент

приведения размерностей,

– коэффициент

приведения размерностей, ![]() =1/3600.

=1/3600.

Литература

1. Врубель

Ю.А. Потери в дорожном движении.-Мн.:

БНТУ, 2003. – 377с.

2. СНиП 2.05.09-90 «Трамвайные

и троллейбусные линии»

3.

О новых нормах проектирования трамвайных и троллейбусных линий. Бюл. строит. техники,

1976, № 7, с. 24

4.

Изобретение №2147008, кл. B

5.

Изобретение №2191715, кл. B

6. СНиП II 41-76 Электрофицированный

городской транспорт. // Трамвайные и троллейбусные пути. - М., 1977

7. Томилин

А.И. Организация движения трамвая и троллейбуса. - М.: Стройиздат,1969. - 240с.